2001年,延边大学刚毕业的东北小伙曹胜军第一次踏进内蒙古包钢医院烧伤外科病房时,眼前景象让他屏住了呼吸——创面溃烂、焦黑与鲜红交织,空气里弥漫着药液与组织液混合的气息,但他丝毫没有胆怯。24年后的今天,作为烧伤外科主任的曹胜军依然在门诊与病房间穿梭,医心守护每一名患者的健康。

“烧伤外科医生就是拆弹专家,不知道下一秒哪根‘引线’会炸。”曹胜军这样形容他的职业,所以他用胆大、心细、勤奋一点点修复患者的身心。

“烫熟”的皮肤下,藏着万重山

一位患有严重牛皮癣的患者,全身不幸遭遇50%以上三度烧伤。更麻烦的是,他长期服用治疗牛皮癣的免疫抑制剂,自身抵抗力几乎被摧毁。“植皮?难!他本身的皮肤状况就不好,免疫力低下,植上去的皮很难存活。”曹胜军回忆道。面对这块“硬骨头”,烧伤团队成员们分多次进行手术,一点点取皮、一点点扩张、一点点移植覆盖创面,精准调整治疗方案,全力维持内环境稳定。整整三个月,患者最终转危为安。看似“简单”的烫伤救治,是皮肤屏障功能修复、抗感染、营养支持每一步的精准把控,这“奇迹”背后,是烧伤治疗最重要的基本功。

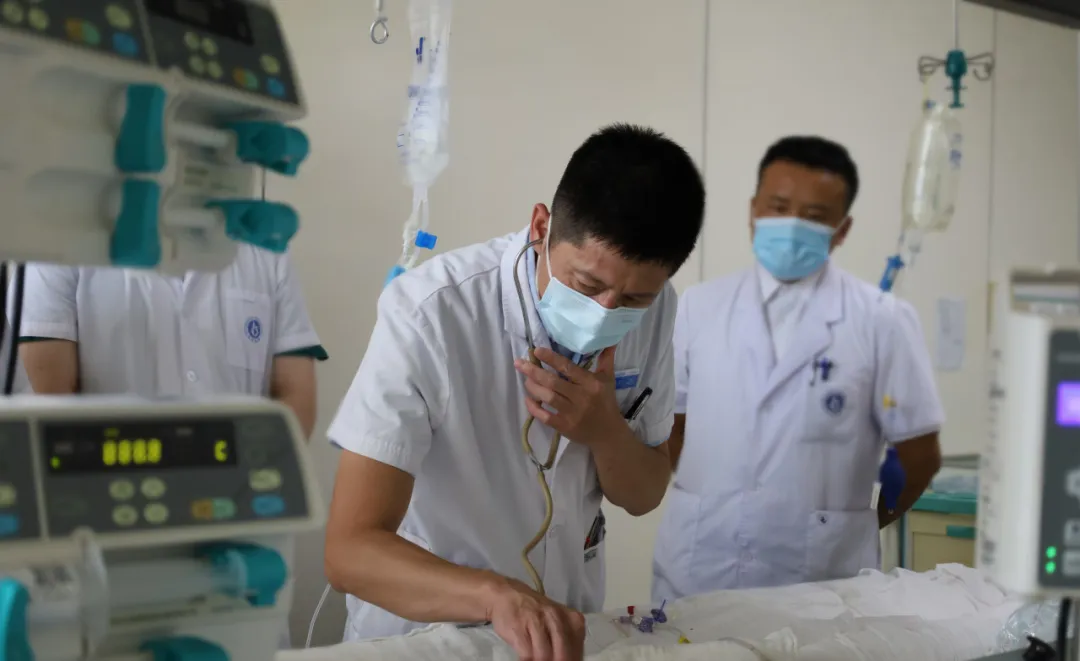

而真正的“硬骨头”,在重症监护病房。95%体表碱烧伤患者被送来时,呼吸道被化学物质灼伤堵塞,肾脏完全罢工——没有一滴尿液。曹胜军和团队像打一场立体战争:上呼吸机,气道灌洗,持续血液滤过,同时还要小心翼翼地处理遍布全身、深可见骨的碱烧伤创面,防止致命感染。“那真是跟阎王爷抢人,每一分钟神经都绷紧。”曹胜军感慨,“烧伤治疗,就像爬万重山。刚拼尽全力翻过休克这座高峰,感染的山头又压了过来;好不容易在脓毒症里杀出一条血路,营养耗竭的难题又横在眼前。每一关,都可能要命。”

“钢铁”淬炼下,团队永向前

2001年的烧伤外科只有30余张病床。曹胜军的值班记忆刻着焦虑:“前三个月跟着带教老师值班,之后独立管病房。夜里根本不敢深睡,走廊脚步声都数得清。”记过几代人的拼搏努力,以及不懈奋斗,始建于1958年的包钢医院烧伤外科,在艰难中日益壮大,2022年在中国医院五年总科技量值(ASTEM)排行榜中位列全国第九。

“外人可能觉得我们就是个‘治烫伤’的科室,其实我们干的是重症医学加精细的外科,需要懂休克、感染、创面修复、营养、心理、康复医学等学科知识。”曹胜军拍着身旁的监护仪,语气坚定。这份“全能”背后,是常人难以想象的付出。一年除夕夜,三例酒精炉爆炸的工人同时送来。刚端起饺子的医生们没有丝毫犹豫,扔下碗筷,瞬间进入战斗状态。建立生命通道、清创、抗休克……在万家团员的灯火间,曹胜军和他的团队整整忙碌一晚上,天亮了病人的情况稍稳定,他们才敢和衣而眠,等仪器的声音再度响起,他们就要随时投入战斗,这样的团队,哪里会有打不胜的战役呢!

“暖心”画作中,生命在守望

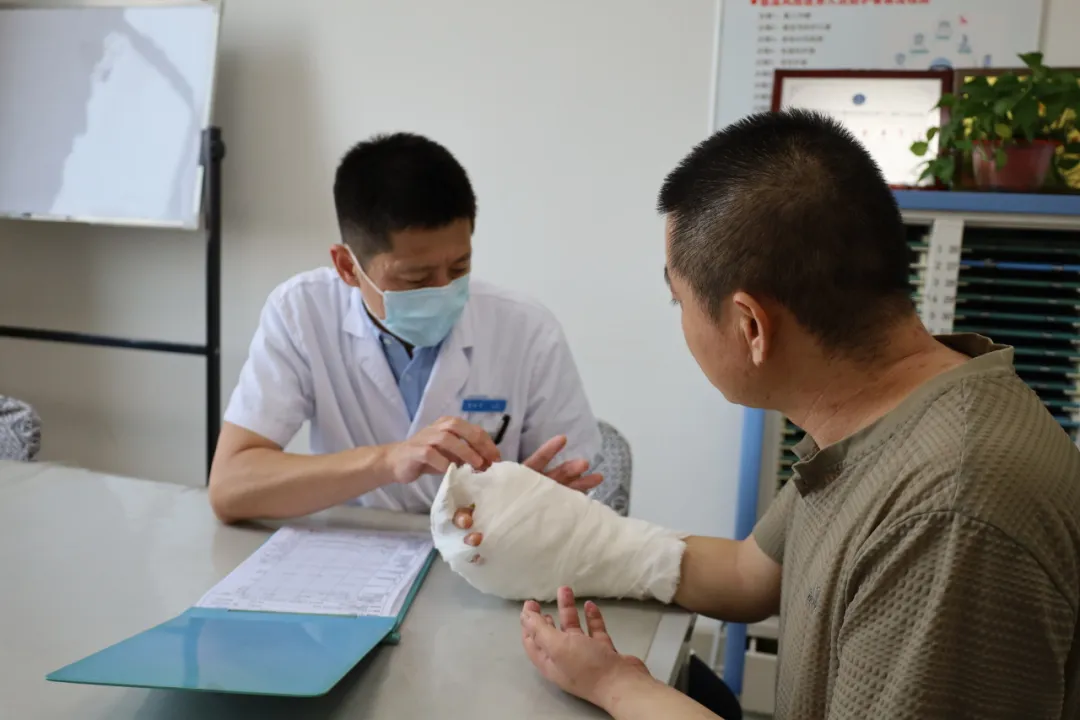

走进曹胜军的办公室,一幅色彩鲜艳、描绘着辽阔草原和蒙古包的画作格外引人注目。这不是普通的装饰画,而是一个跨越国界,信任和重生的故事。画的主人是位蒙古国男孩,双上肢因严重烧伤在乌兰巴托治疗后留下严重的瘢痕增生挛缩,生活学习都成问题。家人多方打听,最终跨越国界来到包钢医院。曹胜军团队不仅为他成功实施了精细的瘢痕松解和功能重建手术,还安排了专业的康复师全程指导训练。男孩用治愈的双手精心挑选了一副家乡风景画,表达深深的感激。这幅画,成了曹胜军办公室里最温暖的勋章。

“这幅画也时刻提醒我,烧伤外科的使命正在发生变化。”曹胜军发现随着社会进步和工业生产安全水平提升,烧伤患者在减少,但社会对烧伤救治能力的质量要求更高了。作为包头乃至内蒙古地区烧伤救治的中坚力量,必须守正创新,在瘢痕微整、慢性创面修复、伤后康复等方面去步步完善;在人才梯队建设方面,曹胜军坚持科室年轻医生要走出去“学”,补齐自身技术的短板;引进来新技术和人才,确保在人民最需要的关键时刻,能顶得上、扛得住、打得赢!

修复的是皮肤创伤,更是生命的尊严。从20多年前那个被满目疮痍震撼的年轻医学生,到今天肩负重任的科室掌舵人,曹胜军始终铭记前辈的话:烧伤外科医生要像修复瓷器般对待皮肤——每道裂痕都连着一个人的尊严。他一直在坚持,在每一寸受伤的皮肤之下,修复生命的尊严,守护生命的防线。